De Roma, Cidade Aberta a V de Vingança, 13 filmes para entender o fascismo

Fascismo. É uma palavra que, nesses tempos de polarização, teima de achar abrigo nos lábios e nas mentes do país. Muitas vezes arremessada de forma inconsequente, seu significado nunca deve ser encarado de forma leviana, pois suas consequências são sempre – sempre! – drásticas. A palavra significa "uma filosofia, movimento ou regime político que exalta a nação e, não raro, a raça acima do indivíduo, caracterizando um governo autocrático e centralizado, encabeçado por uma liderança ditatorial, restrições sociais e econômicas severas e a supressão da oposição". Ou seja, nada de bom pode vir daí.

A arte, por outro lado, ajuda a jogar luz em suas causas e consequências, de forma literal ou alegórica, numa tentativa de expandir seu entendimento. Não importa se um filme foi produzido à sombra do fascismo, ou com distanciamento seguro: a beleza da arte, e do cinema em particular, é incomodar, cutucar e, por vezes, jogar um espelho imenso ante uma plateia que pode transformar contemplação em fúria ao se enxergar de forma tão grandiosa e verdadeira. A lista a seguir (que vai trazer alguns spoilers inevitáveis, então esteja avisado) captura treze momentos em que o cinema ergueu este espelho. Cabe a nós entender, aprender, refletir – ou mesmo ignorar. É a beleza da democracia. E a lembrança, feita com imagens, luzes e sons, de que o fascismo é uma mancha na alma da humanidade.

TEMPESTADES D'ALMA

(The Mortal Storm, 1940)

James Stewart encabeça este filme lançado no alvorecer da Segunda Guerra Mundial, a primeira produção de Hollywood a mencionar Adolf Hitler pelo nome – o que fez com que todos os filmes da MGM fossem banidos na Alemanha, dois anos antes da entrada dos Estados Unidos no conflito. Ambientado num vilarejo alemão em 1933, o filme de Frank Borzage traz uma amizade abalada com a escolha de Hitler como chanceler do país. Aos poucos, a tensão e o autoritarismo tomam conta, e o personagem de Stewart torna-se a voz solitária da decência em um mundo aos poucos tomado pela intolerância. O que inclui livros queimados e não-arianos (a palavra "judeus" nunca é usada) sendo surrados. Borzage era um dos muitos diretores que clamava pela entrada dos EUA na guerra; Tempestades d'Alma foi o modo de ele mostrar o impacto na população quando o país torna-se fascista. Em um momento, a personagem de Margaret Sullivan aponta que todos estão "se tornando intolerantes". Ela é rebatida por seu meio-irmão, personagem de William T. Orr: "É nosso dever ser intolerantes com qualquer um que se oponha à vontade de nosso líder".

CASABLANCA

(1942)

Um dos maiores clássicos da história do cinema, Casablanca é geralmente lembrado como uma poderosa história de amor em meio à guerra. Entre o complexo relacionamento entre Rick (Humphrey Bogart) e Ilsa (Ingrid Bergman), porém, encontra-se um filme sobre os sacrifícios feitos em nome da resistência ao fascismo. O norte da África era parte crucial nas rotas da Guerra, e a cidade, sob administração marroquino-francesa, viu sua herança ameaçada com a ascensão do Nazismo – o filme mostra soldados tentando calar quaisquer resquícios de patriotismo ao impor seu hino, sua língua e seus costumes. Curiosamente, basicamente todos os envolvidos em Casablanca, entre elenco e equipe, haviam abandonado a Europa que aos poucos era tomada pelo Nazismo, incluindo o diretor Michael Curtiz e o ator Conrad Veidt – que, como muitos de seus compatriotas, especializou-se em interpretar nazistas.

ROMA, CIDADE ABERTA

(Roma, Città Aperta,1945)

Roma foi ocupada pela Alemanha nazista, com o apoio de colaboradores fascistas, e no pós-Guerra a cidade ainda exibia suas chagas nas ruas, nos becos, nos prédios…. e nas pessoas. Roberto Rosselini queria capturar não só esse momento, mas também o espírito do tempo, não só fazendo da cidade sua protagonista mas também colocando-a num palanque sem retoques. Roma, Cidade Aberta tornou-se um dos marcos do neorrealismo, e é impossível ver o filme sem uma imensa melancolia pelo testemunho do poder devastador da tirania. A narrativa de Rosselini acompanha Pina (Anna Magnani), quebrada como a cidade, sobrevivendo grávida nas migalhas deixadas por seus algozes. A personagem foi inspirada numa mulher metralhada por nazistas nas ruas em pleno dia, destino inevitável quando as forças da resistência ante o avanço fascista quebram sobre uma cortina de balas. É um filme tão brutal quanto necessário, que continua como um alerta mais de sete décadas depois de seu lançamento.

A PRIMAVERA DE UMA SOLTEIRONA

(The Prime of Miss Jean Brodie, 1969)

Maggie Smith ganhou o Oscar como a professora primária na Escócia dos anos 30 que romantiza a influência de líderes mundiais como Benito Mussolini e Francisco Franco, ignorando por completo sua mão de ferro ditatorial. Embora se coloque como uma mulher culta e interessante, Jean Brodie incomoda o conselho escolar, mais conservador e rígido com o cumprimento do currículo – o que não a impede de tutelar com atenção especial um quarteto de alunas de 12 anos. "Entregue-me uma garota em uma idade impressionável, e ela é minha para sempre", costuma dizer. A realidade, claro, é implacável, mas nem a morte de uma de "suas meninas", que parte para a Espanha para encontrar seu irmão e é vítima do regime fascista de Franco, é capaz de desconstruir as convicções de Jean Brodie, nem de sugerir remorso. "Ela morreu uma heroína", diz, acreditando que sua pupila defendia as ideias do ditador. O fanatismo é inimigo da razão. E ceifa vidas em sua ignorância.

O CONFORMISTA

(Il Conformista,1970)

Em uma obra que influenciou O Poderoso Chefão, Bernardo Bertolucci criou um dos retratos mais asfixiantes do fascismo no cinema ao combinar a estética associada à filosofia, com seus espaços imensos desenhados para apequenar a figura humana, com uma história sobre sacrifício de valores morais e humanos em nome de um conformismo à normalidade imposta pela tirania. Adaptada do livro de Alberto Moravia, a trama acompanha um burocrata, Marcelo (Jean-Louis Trintignant), castrado de sua humanidade pelo ambiente sufocante do regime, involução potencializada por um trauma sexual de infância que nubla sua noção de certo e errado. Ele aceita a missão de assassinar um antigo mentor, que vive em Paris e ergue sua voz contra o fascismo, em nome da polícia secreta de Benito Mussolini. Marcelo é o resultado da desumanização imposta pelo regime. Incapaz de demonstrar empatia, ele permanece inabalado mesmo após a queda de Mussolini, simplesmente substituindo um movimento por outro, egoísta em sua busca pela normalidade. É assustador. E é muito real.

PERSEGUIDOR IMPLACÁVEL

(Dirty Harry, 1971)

O tempo ensinou o mundo a apreciar Perseguidor Implacável como o filme de ação afiado e impactante que ele é. No começo dos anos 70, entretanto, o thriller policial de Don Siegel foi apontado como um sintoma de uma sociedade "perfeita" que esfarelava-se com o desenrolar da Guerra do Vietnã, e que enxergava na força a única solução para a violência galopante das grandes metrópoles. Entra em cena "Dirty" Harry Calahan (Clint Eastwood, no papel que o consagrou como astro absoluto), policial de São Francisco determinado a eliminar criminosos a qualquer custo – em especial o serial killer interpretado por Andrew Robinson, inspirado no bem real Assassino do Zodíaco. Siegel, trabalhando num roteiro com retoques de Terrence Malick e John Milius (ambos não creditados), mergulha fundo na fantasia fascista de um estado tão degenerado pela violência que só um policial sem nenhum freio moral é capaz de protegê-lo. Lançado em um ano em que a violência nos cinemas explodia de forma brutal (como outras obras primas como Operação França, Sob o Domínio do Medo e Laranja Mecânica), Perseguidor Implacável é resultado da combinação de um diretor liberal com um astro conservador, um equilíbrio que capturou o estado bélico cultural dos anos 70, com o crime nas grandes cidades escalando, ao mesmo tempo em que cresciam movimentos contrários à cultura da guerra. Dirty Harry foi o herói certo na época certa, mas talvez pelos motivos errados.

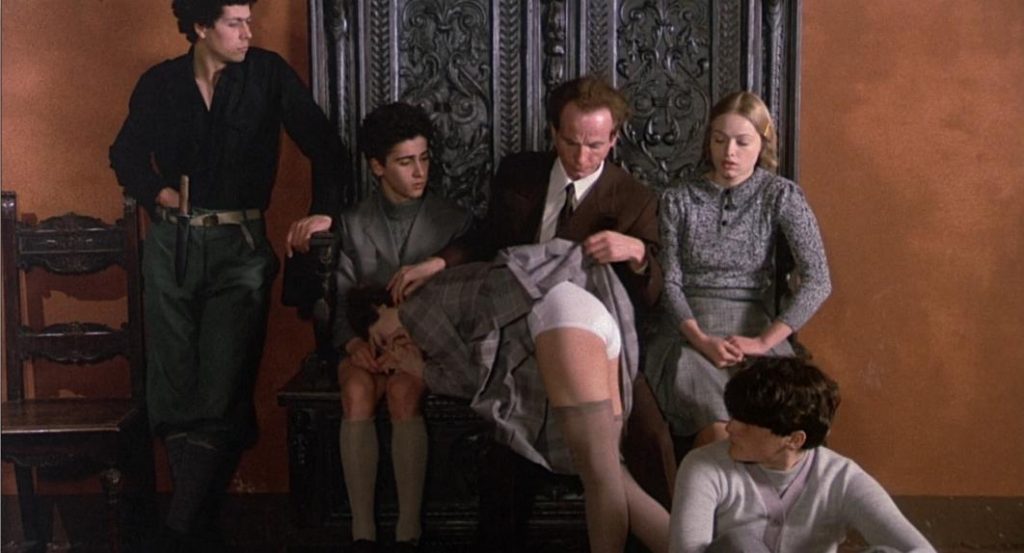

SALÓ, OU OS 120 DIAS DE SODOMA

(Salò o le 120 giornate di Sodoma, 1975)

Saló foi o último filme do italiano Pier Paolo Pasolini, assassinado três semanas antes de seu lançamento. É também a visão mais grotesca do fascismo e sua ascensão a um regime de terror. Ao adaptar o livro do Marquês de Sade para o coração da Segunda Guerra Mundial, Pasolini abriu espaço para uma meditação sobre corrupção política, abuso de poder, sadismo e perversão, embalado numa história de violência extrema, abuso sexual e tortura psicológica. Não é um filme fácil, permaneceu proibido por anos em diversos países e extrapola uma realidade em que a tirania do fascismo é traduzida em poder absoluto. No caso, poder concentrado em quatro libertinos italianos milionários, que sequestram dezoito adolescentes e os sujeitam a quatro meses de um literal inferno na Terra. O gênio de Pasolini foi amarrar os temas do filme – de história sócio-política à imolação psicológica e sexual – com a ligação da Itália com o regime nazista, em especial a República de Saló, um estado-fantoche instaurado pela Alemanha no Norte da Itália, que se estendeu da ocupação Nazista em setembro de 1943 até a rendição das tropas em maio de 1945. Saló é puro terror, uma obra de arte divisiva e de gosto questionável. Ainda assim, um lembrete poderoso de onde o fascismo pode chegar.

A ONDA

(The Wave, 1981)

Rodado para a televisão, o drama político de Alex Grasshoff, refilmado na Alemanha em 2008, foi baseado numa experiência real em uma escola de ensino médio na Califórnia do final dos anos 60. O professor de história Ben Ross (Bruce Davison) pretende responder a seus alunos como Hitler, com suas ideias absolutistas, pode ter chegado ao poder na Alemanha dos anos 30, disparando a Segunda Guerra Mundial anos depois. Ele cria um movimento chamado "A Onda" e vê a ideia sair do controle, com alunos seduzidos pelas ideias totalitárias, criando saudações especiais, mergulhando em lealdade cega e "disciplinando" membros que não seguem a cartilha de poder e superioridade. Ao perceber que o experimento educativo evoluiu para uma onda de violência cega, Ross reúne seus alunos para revelar o "grande líder" do movimento. Na vida real, o professor mostrou uma TV fora do ar, mas no filme não houve espaço para sutileza, com a imagem de Hitler exibida em um telão para os alunos agora envergonhados. "Até onde vocês estavam dispostos a ir?", pergunta. "Questionem seus atos antes de seguir cegamente um líder", termina, antes de dizer que eles dariam ótimos nazistas. A versão alemã pega mais pesado (por motivos óbvios), mas a mensagem da sedução irracional, mesmo num filme para a TV com menos de uma hora, é igualmente poderosa.

PINK FLOYD: THE WALL

(1982)

É provável que os fãs de Roger Waters que o vaiaram em algumas de suas apresentações recentes no Brasil nunca tivessem parado para ouvir as mensagens anti-fascistas que ele tem espalhado por praticamente toda sua carreira. Se soubessem realmente o que o músico quer dizer em sua obra, muitos teriam poupado uma grana preta do ingresso. Nem precisa ir tão longe, basta assistir a essa adaptação do álbum The Wall que Alan Parker levou ao cinema em 1982. O roteiro, escrito pelo próprio Waters, segue o astro do rock Pink Floyd (Bob Geldof) que rende-se à loucura ao longo de seu isolamento físico e social de todo mundo. É o resultado de uma infância danificada, tendo perdido o pai para a Segunda Guerra e sendo criado por uma mãe superprotetora, o que explode com a educação rígida em um sistema escolar opressor. O "muro" alegórico que ele ergue para se afastar do mundo é uma metáfora do ódio que ele reprime (dos nazistas que levaram seu pai, dos professores que tentaram limar sua criatividade) e da idolatria cega que ele mesmo provoca: Floyd é, por fim, o objeto de seu próprio ódio.

A HISTÓRIA OFICIAL

(La Historia Oficial, 1985)

A trama dessa produção argentina, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, pega pesado por ser tão próxima a nós, brasileiros. Alicia (a divina Norma Aleandro), vive confortável em sua condição de classe abastada na Buenos Aires dos anos 80. Ela suspeita que os pais biológicos sua filha adotiva de 5 anos tenham sido mortos entre as dezenas de milhares de pessoas assassinadas pela ditadura militar que comandou o país na década anterior, derrubada com o fiasco da Guerra das Malvinas. Contra o conselho de seu marido, Alicia parte em busca da verdade, e aos poucos descobre as verdades terríveis dos porões da ditadura e do terror que seu país infligiu a tanta gente, ao mesmo tempo em que ela conduzia sua vida em total apatia. O poder de A História Oficial é justamente mostrar que uma ditadura militar, como a que o Brasil experimentou por duas décadas depois do golpe de 1964, não sobrevive apenas com a força e a intimidação bélicos: ela prolifera em cima de uma classe média que, seja por medo, seja por ignorância, prefere olhar para o outro lado.

A OUTRA HISTÓRIA AMERICANA

(American History X, 1998)

Tony Kaye pode assinar a direção, mas A Outra História Americana pertence de ponta a ponta a Edward Norton. É um filme assustador e poderoso sobre a sedução exercida pelo fascismo em jovens influenciáveis – especialmente quando ele é apresentado com um rosto sorridente e acolhedor. Norton é Derek Vinyard, o pacote completo do neo nazista skinhead e racista, dado a atacar qualquer representante de minorias que não represente a "raça pura", que é preso com um sorriso no rosto depois de assassinar dois jovens negros que tentaram roubar seu carro – o modo como ele mata um deles vai assombrar sua retina por décadas. Na prisão Derek é violentado pela mesma Irmandade Ariana que defendia como líder neo nazista, e sai da prisão 3 anos depois com outra visão de mundo – mas encontra seu irmão caçula, Danny (Edward Furlong), seduzido pelo mesmo líder extremista que deturpou sua visão em primeiro lugar. Não existe mensagem menos sutil do que "violência gera violência", e em A Outra História Americana ela encontra um canal perturbador sobre o vazio que existe no ódio pelo ódio perpetrado pelo fascismo.

O SENHOR DOS ANÉIS

(The Lord of the Rings, 2001/2003)

A trilogia comandada pr Peter Jackson, que adapta de forma brilhante a obra de J.R.R. Tolkien, retrata a eterna luta do bem contra o mal, emoldurada em uma história fantástica e empolgante. A saga, entretanto, é também uma alegoria sobre o perigo do poder absoluto, e sobre como "cidadãos de bem" podem sucumbir ao poder da tirania quando sua própria liberdade é colocada em risco. É exatamente o que acontece ao mago Saruman (Christopher Lee), aliado histórico de Gandalf, o Cinzento (Ian McKellen), que não hesita em aliar-se ao exército comandado pelo senhor do mal, Sauron, traindo toda sua filosofia ante um poder aparentemente irrefreável. Mas Jackson, assim como Tolkien, sabe que as adversidades causadas pela tirania só fortalecem a convicção de quem está disposto a sacrifícios na luta contra o mal. Em um regime totalitário, não é difícil enxergar com precisão quem representa esse mal.

V DE VINGANÇA

(V for Vendetta, 2005)

É curioso como a máscara do revolucionário Guy Fawkes, adotada por Alan Moore em sua série de quadrinhos distópica dos anos 80, tornou-se a face do ativismo do novo século – inclusive nos protestos que tomaram as ruas do Brasil nos últimos anos. A adaptação produzida pelas irmãs Wachowski em 2005 popularizou sua imagem e, mesmo com o filme diluindo boa parte das ideias de Moore, V de Vingança conseguiu se tornar um clássico moderno, colocando o revolucionário mascarado em uma luta solitária contra um regime fascista. Frases como "O povo não deve temer seu governo, o governo que deve temer seu povo" podem parecer simplistas, mas passam uma mensagem poderosa de resistência. A distopia em V de Vingança espelha qualquer ditadura moderna, com seu semblante democrático que esconde repressão, controle de mídia, nacionalismo extremo, desprezo a minorias, apologia à tortura e morte de dissidentes. O ponto de virada é encapsulado por uma carta escrita por Valerie, presa pelo regime, e encontrada pela personagem de Natalie Portman: "Eu me lembro quando ser diferente se tornou perigoso". Num mundo livre, no mundo em que queremos viver, não pode haver espaço para intolerância. Não pode.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.