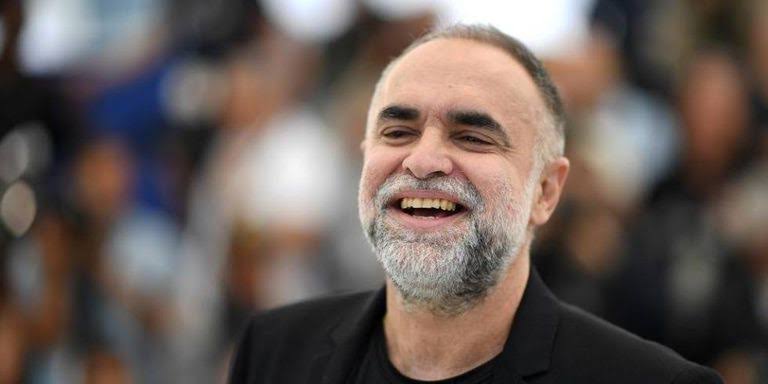

Entrevista: Karim Aïnouz fala sobre a dor da separação em A Vida Invisível

A Vida Invisível é um filme espetacular. Também é muito bonito e muito triste, carregando os dois pólos como um troféu, emoldurando a história de uma família dividida pela mentira, pela ignorância e pelo espírito do tempo. O seu tempo, mais especificamente os anos 50, quando duas irmãs, Guida (Julia Stockler) e Eurídice (Carol Duarte), inseparáveis, perdem o direito de conviver quando entra em cena o desejo da juventude e a truculência de um sistema familiar patriarcal, determinado a colocar as mulheres "em seu devido lugar". É uma obra tão urgente quanto devastadora, que traça um retrato cruel experimentado por gerações de mulheres no Brasil (e também no mundo) emoldurado pela narrativa do melodrama, pela condução ancorada na emoção, pela maneira tão melancólica que mostra uma época em que mulheres se resignavam ao papel traçado a elas pela sociedade – ao mesmo tempo que buscavam a raiva em ebulição como ferramenta para fazer esse mesmo papel em seus termos. Ah, e também por uma interpretação brilhante de Fernanda Montenegro!

Melancolia é a palavra-chave na construção de A Vida Invisível, em que o diretor Karim Aïnouz adapta o livro de Martha Batalha usando suas próprias lembranças e a influência vívida de sua infância. Criado pela mãe e pela avó ("Duas mulheres que eu nunca vi chorar"), o cineasta consegue não só uma radiografia de um momento específico da história moderna, em que o pós-guerra alimentava uma sociedade consumista e estimulava a imagem da "família tradicional", mas também um reflexo desse momento no mundo atual. A desconstrução parece alimentar hoje um retrocesso, o que faz da obra ainda mais impactante em nosso momento histórico. Foi com a possibilidade muito real de o filme representar o Brasil na próxima cerimônia do Oscar, em uma época que a imagem do país encontra-se vergonhosamente arranhada aqui e além das fronteiras, que eu conversei com o diretor sobre melancolia, suas influências, resgate geracional, política, Cannes, Oscar e… James Bond! Pronto? Então segura que lá vem textão…

Julia Stockler e Carol Duarte antes da separação

Karim, como filmar a tristeza?

Que pergunta boa! Engraçado que eu sempre tenho a sensação que eu vou pra esse lugar da melancolia. Acho que é a palavra que eu mais falo no cinema… Eu não sei, nesse filme tem muita coisa que fala sobre minha vida, da minha mãe e da minha vó. Ao mesmo que eram muito fortes e bem humoradas, havia também um sentimento muito duro. Nunca teve cama de casal em minha casa, era só cama de solteiro. Não tinha porvir de alguém ter um companheiro. E isso voltava quando eu fazia esse filme. Eu não queria que as mulheres chorassem em nenhum momento. Acho que dói ser como elas foram, era algo constante. Acho bonito ouvir quando você fala sobre melancolia porque a gente não calcula quando está escrevendo ou filmando. Mas isso não escapa, está na luz, nas locações. Me assombrava desde que li o livro, desde que vi a separação dessas duas meninas e a vida que elas tiveram de levar. Estava no DNA do material. Mesmo os momentos felizes trazem uma alegria violenta, desconfortável, nunca é uma alegria explosiva. Sempre havia uma dor, mesmo que em nenhum momento eu permiti que se vitimizassem os personagens. Por mais dolorido que seja, podemos falar sobre isso rindo. Durante os testes pro elenco eu busquei textos às vezes duros, relatos sobre assassinatos publicados em jornais, e eu pedia para que as atrizes lessem rindo. Procurei justamente essa tensão. É o que digo sobre o folhetim, o melodrama, o começo de novela, em que os personagens falam sobre sua dor sem que a gente perceba. Em muitos momentos eu queria sentir essa convulsão nos personagens, que não é exatamente tristeza, mas melancolia. E eu queria fazer um retrato dessas mulheres a partir desse lugar. Meu primeiro curta foi sobre a minha avó, ela tinha quatro irmãs, e eu entrevistei as cinco. Eu lembro que a vida lhes trouxe uma dor muito grande, mas elas se expressavam com um senso de humor. Eu queria então instalar esse lugar no filme sem entrar numa tristeza autopiedosa. O personagem pode ter tudo, menos autopiedade.

Você mencionou sua avó, uma mulher que encarou seu papel no mundo em outra época. Quando você leu a história pela primeira vez, a posição cronológica, em algum ponto dos anos 50, era fundamental para ela ser contada? Ou você pensou em ambientar em outra época…

Pensei, pensei muito nos anos 60 por algo muito narcísico, eu me interesso pela visualidade da época. Mas existe um represamento que acontece até os anos 50 que é meio "desrepresado" na década seguinte, com a revolução sexual, uma série de coisas que acontecem a partir dali e são frutos das lutas feministas. Mas me interessava muito olhar para aquela época, falando sobre capitalismo, sobre bens de consumo, sobre o último bastião da família tradicional. Então eu tinha o tempo dramático condensado. Até tirei uma cena com as irmãs quando crianças por achar importante encapsular esse momento específico, da família nuclear. E eu também não tinha certeza do final contemporâneo, já que em um filme de época criamos um universo muito singular e eu não queria fazer um filme naturalista. Mas quando caímos no presente não tem como fugir. Então pensei em cores sólidas, sem estampas, para descolar o presente do real. Ao mesmo tempo, voltando à melancolia, eu vi um documentário feito sobre a autora do livro, a Marta Batalha, e em certo momento ela caminha pela Tijuca. E tinha umas mulheres nas praças quando ela filmava, e a Marta dizia "aquela ali é uma Eurídice, aquela é outra Eurídice". Era importante que pudéssemos ver o corpo da Eurídice agora, o que esse corpo resistiu e no que esse corpo se transformou. Fizemos então esse salto no tempo ao presente para entender que, mesmo com as coisas ancoradas no passado, as vítimas estão vivas até hoje.

A Vida Invisível também mostra o começo de outro tipo de organização familiar, longe do modelo tradicional. A ideia sempre foi mostrar uma famílias construída em torno de um segredo?

Me interessava muito falar sobre a mentira. Estava muito claro que queríamos fazer uma saga de família. A gente fala sobre melodrama, folhetim, mas a estrutura é uma saga de família. Então a pergunta era como fazer um álbum de família em duas horas. O casamento, a separação, o nascimento dos filhos das duas, a morte dos avós, o Natal. São coisas muito demarcadoras dessa estratégia narrativa. E tudo é pautado pela mentira, porque a história inteira é baseada em uma mentira com um motivo absurdo, que seria manter a família unida. Eu sempre fiz esse filme pautado por uma questão muito central que é a solidariedade feminina. Mas eu acho que ele também é sobre solidariedade masculina, sobre uma rede de homens que existem nas bordas, não são o centro de gravidade da trama, mas tem uma união muito forte.

A solidão do casamento para manter a família tradicional

Engraçado a gente puxar as referência ao melodrama porque diretores como Douglas Sirk traziam essa melancolia em seus filmes nos anos 50, como Imitação da Vida, mas ninguém prestava atenção ao subtexto porque ele retratava a realidade. A geração seguinte, com R.W. Fassbinder, ajudou em sua desconstrução nas décadas seguintes fazendo com que pudéssemos enxergar essa sutileza, inclusive na mudança do eixo dramático dos homens para as mulheres. Você tinha uma preocupação em abraçar essa verdade, em mostrar a força feminina que foi suprimida delas?

O tempo todo! Eu sou fã de Imitação da Vida, mas meu filme favorito é O Medo Devora a Alma, do Fassbinder, que é pra mim o grande filme da história do cinema. Mas Imitação da Vida pauta muito A Vida Invisível porque eu assisti na Sessão da Tarde, e é curioso porque eu não entendia muito. Achava que era meio farsesco, que me emocionava mas eu não entendia o motivo. Eu tentei, sim, resgatar esse lugar, mas resgatar esse lugar agora. Pra te dar um exemplo moderno, eu acho que Longe do Paraíso (dirigido por Todd Haynes em 2002) é uma citação, não acho que seja uma releitura. Já o Fassbinder tornava os temas contemporâneos, então era muito importante pra mim trazer esse elemento moderno que não estava ali. Primeiro, eram filmes feitos sobre a época do Macarthismo, absolutamente puritanos em que tudo era contado por metáforas, tinha o elemento do medo. Então era importante explicitar coisas que nos anos 50 não podiam ser explícitas. A Martha diz que eu trato as personagens com muita crueldade, o que é verdade, porque é uma história muito cruel.

Acho curioso falarmos sobre um filme que mostra uma família tradicional forçosamente montada de acordo com o que a sociedade esperava na época justamente hoje, quando uma parcela tão grande da sociedade que fala que família tem de ser exatamente aquilo. Não dá a impressão que você está apresentando uma cápsula do tempo, com toda a dor e a crueldade que ela traz, ao mesmo tempo que enxergamos essa vontade de retrocesso na vida real?

Eu acho que existe um pavor! Esse é um discurso basicamente masculino, mas engraçado que existem algumas exceções, um personagem como a Damares, ou um instagram chamado Mulheres Com Bolsonaro, é um negócio inacreditável. Mais do que isso, o que me interessa muito é mostrar como as coisas tem que mudar! Existe um desespero masculino para ficar numa situação de poder. Basicamente o que vemos hoje, essa reivindicação da volta da família tradicional, como aquela foto da mulher do Moro preparando a mesa pra ele voltar pra casa, é um pânico dos homens, um pânico de perder o lugar de poder. E não é só um pânico na estrutura da família nuclear, é um pânico dentro das grandes estruturas de poder. O cara que está aí eleito não foi à toa, ele representa exatamente esse desespero para manter uma ordem que já foi completamente implodida por lutas que se deram pelo menos nos últimos 50 anos. É nessa aposta que eu fiz esse filme. Eu fico insistindo no folhetim, na estrutura do melodrama. Achei bonito que um crítico disse que em momentos de crise talvez seja o gênero cinematográfico mais potente. Porque ele é didático, e eu não tenho nenhum problema com esse didatismo. Ele não fala por meio de discurso, e sim pela sensação. Em momentos de crise, as minorias, ou os subalternos, ou os periféricos são meio que afogados pelo mundo e eles tentam colocar a cabeça fora d´água. Foi uma decisão estratégica fazer o filme dessa maneira. Existe um recrudescimento de uma série de coisas que são terríveis! Como a mentira, que foi a base trôpega dessa família por causa desse pai em relação a essas filhas. Toda família tem mentira, mas quando é uma família de escolhas as coisas são colocadas de uma maneira muito mais aberta, com menos dor. Talvez a dor que a gente veja em A Vida Invisível seja a dor de se manter algo de pé que não se sustenta mais A mãe morre literalmente de tristeza! Então era muito importante fazer uma crítica a essa família a qual muita gente quer retomar.

Fernanda Montenegro encara o vazio de diversos significados

A Vida Invisível é o escolhido para conseguir uma vaga entre os indicados ao Oscar. Muita gente diz que prêmio assim não é importante, mas eu acho essencial para o nosso cinema ter não uma confirmação, mas uma janela para mostrar ao mundo que ainda estamos vivos e respirando. Quando o filme foi escolhido fez alguma diferença para você como autor ou é uma parte prazerosa do processo de colocar seu filme no mundo?

É um momento muito maluco. Primeiro porque eu nunca pensei em fazer cinema e comecei a fazer cinema. Depois eu não sabia se ia continuar a fazer cinema porque não sabia se teria dinheiro pra continuar a fazer cinema. (risos) Quando vi, passaram 25 anos, e francamente não é uma coisa que eu tivesse pensado em algum momento. Como latino americano sempre via o Oscar com um certo azedume, que era uma comprovação da indústria americana. Daí nesse ano especificamente eu tive um negócio muito esquisito quando fomos escolhidos para pleitear essa vaga. Eu fiquei muito feliz, mais até do que eu imaginava que fosse ficar. Claro que por causa do filme, ninguém aqui está sendo falso humilde. Mas eu acho muito porque é agora. Por uma sensação que eu tive em maio quando ganhamos o prêmio Un Certain Regard em Cannes. Cara, eu nunca imaginei que a dimensão daquele prêmio fosse a dimensão que existiu aqui. Porque existe uma tamanha crise, uma tamanha tristeza que uma notícia assim é dez vezes maior. Eu estou felicíssimo e morrendo de medo porque pode ser que a gente não entre. Mas agora, pra mim, isso não importa. O que importa é que a gente tem uma campanha onde a gente possa falar do filme, a gente possa falar do conteúdo do filme e a gente possa falar do contexto do cinema brasileiro agora. Esse é o objetivo do jogo. Ter a estatueta seria maravilhoso, importantíssimo, ainda mais quando você vê que é uma indicação mais de vinte anos depois de Central do Brasil. Nessas duas décadas o cinema brasileiro explodiu, então seria uma confirmação do que a gente está fazendo. O prêmio de Cannes não foi só para o filme, e sim o prêmio para meu trabalho e também para uma geração. E eu faço (a campanha) com muito tesão. A gente foi há algumas semanas para um festival perto de São Francisco, passei três noites em um lugar que tem muito votante da Academia aposentado, perto do rancho do George Lucas, um lugar meio idílico. E eu me sinto embaixador do cinema brasileiro nesse momento. Quero fazer isso com toda força que puder. É uma campanha eleitoral com um filme que fala de questões universais, porque os personagens são universais. Em Cannes tivemos uma reunião com um possível distribuidor chinês, e a primeira pergunta foi se os direitos de adaptação para outros territórias estavam livres. E eu pensei que o cara estava doido pra contar essa mesma história na China! (risos) Ele disse que A Vida Invisível é um filme que fala exatamente como a sociedade chinesa era extremamente conservadora naquele momento e fala concretamente como eles vivem na China hoje. Talvez seja essa a grande fórmula para adentrar numa competição grande assim. E seria um tapa na cara, né. Seria muito bom.

Quando conversamos alguns anos atrás, no lançamento de Praia do Futuro, você mencionou que tinha vontade de fazer um filme do Batman! Ainda está valendo?

Eu queria fazer um 007! Seríssimo! Eu nem sei se o 007 é tão contemporâneo, mas o que eu acho fascinante é que tem gênero, é um filme de ação, com um personagem fascinante que fala sobre a Guerra Fria de maneira maravilhosa. Eu sempre me pergunto o que seria James Bond hoje, tem uma mistura de tudo que tem no cinema mas traz também uma contundência política que é pouco mencionada. A razão que eu te falo isso é, daquele momento pra cá, a gente no Brasil é sempre colocado num lugar que é ou cinema de autor ou cinema de público, entende? Isso é uma palhaçada! O Christopher Nolan é autor? O Spielber é autor? Claro que sim! O Almodóvar, o Mike Leigh são autores. Quantos filmes essas caras já fizeram e quantos milhões de pessoas já viram seus filmes. Essa dicotomia não é produtiva para o Brasil e precisa acabar. E aí vão continuar acusando a gente de fazer filme de autor que tem pouco público e um filme genérico que tem muito público. A história prova que o melhor é juntar as duas coisas. Não sei se seria o 007, mas eu ficaria animadíssimo em fazer alguma coisa desse tipo.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.